注文住宅が完成するまでの流れ

注文住宅が完成するまでにどのくらいの期間がかかると思いますか? 私は時間がいくらあっても足りないと思っています。

家作りでは様々な条件という壁にぶつかります。 ご夫婦で考え方が違うのも当然ですし、立地やコストによってもできることは限られます。 だからこそイメージを膨らます時間も、ゆとりを持ってご計画していただくことをお勧めいたします。

- ご相談(土地探し・住宅メーカー選び・資金計画など)

ほとんどの皆さんが初めての経験。 家を建てたいという思いと、何から手をつけたらよいか分からない、希望と不安が混在する時期かと思います。

ひとりで抱え込まず、計画を一緒に考えてくれるベストパートナー(メーカー)探しが重要になります。

資料請求

- 計画地調査

土地が決まりましたら、その土地に対して敷地調査を行います。 敷地のサイズやレベルを測量し、建築基準法や地域条例などについても確認を行なっていきます。

さらに設計士が実際に現地へ出向き、ロケーションのチェック(どこから何が見えるのか・周辺から家がどのように見えるかなど)を実施。その土地に適した住宅を想定していきます。

計画地調査について下記事項にご承諾をお願い致します。

電話、メール、ご来所時の相談は無料です。

出向いてのご相談は交通費等をいただく場合がございます。

計画地調査費用 6.6万円(税込)

計画地諸条件の調査・資料作成費として

- 敷地諸条件の調査

- 平面ラフプランの作成

- 概算見積もり作成

- その他経費

※ 設計業務請負契約に至った場合は、設計監理料に充当させていただきますので、別途いただくことはございません。

- 調査において作成した資料には著作権がございます。

- 著作者以外が著作物等を利用するときは著作物等を利用しようとするたびごとに著作権者の許諾を受け、必要であれば使用料を支払うものとします。

- 関係各庁に対する事前協議及び許認可申請作業は別途費用をいただく場合がございます。

- 敷地測量図がない場合は測量費用を別途いただく場合がございます。 ※地盤調査費は別途となります。

- 遠方(100Km 以上)の場合は別途交通費を頂きます。

- 当社に調査を依頼されている期間は、他社と計画を進めることはご遠慮ください。

- 他社との計画を進めるためには、当社へ計画中止の申し入れをお願い致します。

- 計画の中止を行う場合、調査費用についてはそれまでにかかった費用として、当社がご請求申し上げた金額(上記注釈にある別途費用を除いて計画地調査費用 6.6万円(税込) を超えることはありません)にて、ご清算をお願い致します。

- デザイン・プラン作成

敷地調査の結果とお客様からヒアリングした条件や希望を加味し、実際の敷地にどんな配置で家が建つのか大まかな計画をします。 さらにその後のスケジュールについてもお打ち合わせしていきます。

いよいよ想像が形になっていくステップに。 ここから本格的な家づくりが始まっていきます。

これから本格的な家づくりが始まっていきます。

- プレゼンテーション

お客様とお打ち合わせで決めてきた内容をベースに、いよいよデザインが始まります。

ここではデザインやコンセプト、実際に内外観の 3D を作成し、それをもとにプレゼンテーションをしていきます。 お客様のご納得が行くまでお打ち合わせを重ね、お客様の理想の家に近付けていきます。

実際に建築する住宅をグラフィックで完全に再現するシステムを導入しています。 モデルルームやOPEN HOUSEとは違い、お客様のためにデザインしたお家が再現されますので、想像してた家と実際にできた住宅が違うというギャップは極めて薄れます。 また一年を通して日当たりのチェックをしたり、窓から見える近隣の家の様子など、360°ビューでどんなアングルからでも確認できるということは、平面場では拾いきれない情報をいくつも教えてくれます。 それを見ながら家具や食器などインテリア選びをするのも、家が完成するまでの醍醐味のひとつ。壁の色や素材を決めるのにも大活躍します。

- 設計監理業務のお申し込み・設計スタート

デザイン案にご納得いただきましたら、重要事項説明・設計図書・報酬の説明をさせていた だき、設計監理業務委託契約を取り交わします。

これを持って住宅の基本設計がスタートします。

設計・監理料は、原則として国土交通省告示第15号による業務時間と人工を参考として、建物の床面積や建設費と、設計の対象範囲や密度から算出するものとし、業務を遂行するために適正な料金を設定させていただきます。

相談・打合を進める上で、どの段階から、どのような費用が発生するか十分説明し、ご理解いただいた上で、 計画を進めます。

お客様のご承認を得ないうちに、何らかの費用が発生することはありませんのでご安心下さい。 なおこれらの新築・リフォームの設計・監理料は、全ての業務(基本設計・実施設計・工事監理)を行った場合となります。

全ての業務を行う必要が無い場合(例:工事監理は別途等)は、その業務の報酬は必要ありません。

A住宅の新築工事の設計業務監理報酬基準

設計監理料

- 総工事費 3,000 万円まで

- 200 万円(税別)

- 総工事費 3,000 万円以上

- 総工事費の6.7%(税別)

諸経費は別途とします。一般住宅の許容応力度計算による構造設計を行う場合+20万円(税別)

- 設備設計や家具設計などが必要な場合は別途費用が発生する場合があります。

- 確認申請手数料、中間、完了検査手数料、各種印紙代は別途とします。

- 確認申請以外の関係各庁に対する事前協議及び許認可申請作業は別途といたします。

- 実施設計終了後の構造に関わるような大幅な変更が発生する場合は別途費用を申し受けることがあります。

- 什器備品(カーテン等も含む)の施主手配による商品のセレクト代行は商品代金の 5%を頂きます。

- 敷地測量図がない場合は測量費用が別途かかります。

- 地盤調査費は別途となります。

- 各種証明書の発行は別途となります。

- 遠方(100Km 以上)の場合は別途交通費を頂きます。

設計業務報酬の各種割合の目安

- 基本設計業務 & デザイン業務

- 55%

- 実施設計業務

- 45%

別途料金が発生した分については、都度ご精算をお願いする場合がございます。

B住宅の改修工事の設計監理業務報酬基準

設計監理料

- 工事床面積 100 m²まで

- 100 万円 (税別)

- 工事床面積 100 m²以上

- 100 万円+(100 m²を超えた工事床面積 × 20,000 円)(税別)

例)工事床面積 130 m² 100 万+30 m²×2 万=160 万円

諸経費は別途とします。

- 外部断熱改修工事は建物形状や構造によって検討項目が変わるため、その都度見積りとなります。

- 構造設計、設備設計が必要な場合は別途見積りとします。

- 確認申請等の手続きが必要な場合 上記+20 万円(税別)となります。

- 確認申請手数料、中間、完了検査手数料、各種印紙代は別途とします。

- 確認申請以外の関係各庁に対する事前協議及び許認可申請作業は別途といたします。(5万円~)

- 実施設計終了後の構造に関わるような大幅な変更が発生する場合は別途費用を申し受けることがあります。

- 什器備品(カーテン等も含む)のセレクトは商品代金の 5%を頂きます。 (当社商品は除く。)

- 敷地測量が必要な場合は測量費用が別途かかります。(必要な場合は測量会社に依頼します。)

- 地盤調査費は別途となります。(必要な場合は地盤調査会社に依頼します。)

- 遠方(100Km 以上)の場合は別途交通費を頂きます。

設計業務報酬の各種割合の目安

- 基本設計業務 & デザイン業務

- 55%

- 実施設計業務

- 45%

別途料金が発生した分については、都度ご精算をお願いする場合がございます。

- 実施設計の作成と確認

基本設計をもとに実施設計がはじまります。 実際に家を建てるために必要な、構造設計や各部の施工図など、細かいところの仕様まで設計が進みます。

ここまで完了すると、設計住宅の性能値なども明らかとなり、お客様にご提示できます。

弊社では新築設計の際すべての住宅に外皮平均熱貫流率計算を行い性能評価をし、UA値・Q値という数値を提示しています。

数えきれないほどハウスメーカーはありますが、気密断熱をきちっと行なっている会社のほとんどはこれらの数値を公表していて、新築を検討される方はこの数値をよく比較してください。

- 建築請負契約

設計図書に従い工事費の本見積りをいたします。 お見積りが出来ましたらご確認・ご了承をいただき、建築工事請負契約を交わします。 その際に工程スケジュール等の説明もさせていただきます。

同時に確認申請業務も進めていきます。

これをもって材料の仕入れや工事の段取りが始まっていきます。

- 着工

確認申請の許可がおりましたら、いよいよ着工となります。

完成までの間に家具やインテリアのご提案・ご相談にのらせていただきます。 また外構工事等のご希望がございましたら、この期間にお打ち合わせ等を進めていきます。

住宅・店舗の設計施工に伴い、家具もゼロから設計いたします。間取りや空間形状によっては既製品家具で収まりがつかない部分も、ミリ単位で製作されるオーダー家具なら綺麗に収まります。弊社の家具>場では木製品・スチール製品・化粧板を使用したフラッシュ構造まであらゆる家具が製作可能。オリジナル家具も低コストでハイセンスな製品をご提供いたします。

※現在弊社では、住宅・店舗を契約済みのお客様にのみ対応させていただきます

-

Home furnitureオーダー家具は使い手の要望を汲み取りデザイナーがゼロから設計する家具です。空間のコンセプトに合わせて作られた家具は、その空間をより特別なものにし、末長く愛着を持ってお使いいただけます。また予算をベースにデザインをしていくこともできます。

- 自社制作弊社の家具工場では木製品・スチール製品・フラッシュ製品と数種類の素材や工法を組み合わせた家具を制作しています。広い工場ではそれぞれ専用の機械を使用しお客様の家具が制作されています。また、仕上げの磨きや塗装工程はお客様自身に行ってもらうworkshopなども行っております。

- 検査・お引き渡し

各検査に合格したのち、導入した設備の取り扱いや今後のアフターメンテナンス・保証などについてのご説明をさせていただきます。

お客様お立会いのもと不備がないかご確認をいただき、お引き渡しとなります。

マイホームは人生で最大の買物です。「買った後で問題が見つかったら」と不安に思う方も少なくありません。お引き渡し後、末長く安心快適にお住まいいただくためのアフターサポートをご用意しております。

新築引渡後の点検3回+維持保全の点検1回=合計4回無償点検システム

お引渡し後、6ヶ月点検・1年点検・2年点検・5年点検の無償点検を実施。建物のことはもちろんですが、暮らしてみた中で、困っていること(エアコンの温度設定や適正な湿度コントロールなど)もお話を伺いながらオーナーにあった暮らし方をサポートしています。

10年間保証「住宅瑕疵(かし)担保責任保険」

お引渡し後10年間以内に、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない等の瑕疵(かし)が判明した場合、その補修費用等が保険金により補填される制度です。

- 万が一事業者が倒産している場合や、補修を依頼しても対応してもらえない場合は、購入者が瑕疵担保責任保険を販売している保険法人に保険金を請求できる仕組みになっています。

地盤保証システム

建築前の地盤調査によって地盤改良をした場合にも、不同沈下が絶対におきないの?と不安を抱える方もいらっしゃいますが、ご安心ください。

建物や基礎の不同沈下(傾いて沈下する現象)による、建物の損害に対する現状復帰のための補修費用、並びに補修期間中の仮住居費用等をお引渡し日より20年間、1事故につき最大5,000万円まで保証しております。

- 第3者機関による地盤解析・判定を受けることが可能です。

新築

設計スタイル

住宅を新築するにあたりどんなことを気にしてメーカーを選びますか。

私たちが設計する住宅は、100%完全なデザイン注文住宅です。ベースを用意しているわけではないので、お客様と初めて対話をするところから、デザイナーが直接お話を伺い計画をしていきます。

例えば延べ床面積40坪を新築する場合、耐震・断熱性・低コストだけを考えた住宅が理想と形がどんなものかご存知でしょうか。

答えは真四角の総2階建。

なぜなら床・壁・屋根の総面積が一番小さくて済むからです。一方、ディティールにこだわりだすと、それだけ性能面で弱点を増やすことにもなりかねません。

この絶妙なバランスをとりながら、プラン計画をしていくには、何よりお客様の『思考』と、それを捉えるデザイナーのノウハウがとても重要な鍵となります。

趣味も予算も家族構成も違うお客様ひとりひとりに合った、住宅の提案ができるのが注文住宅を選ぶ最大のメリットだと考えます。

住宅デザインを考える

一生を寄り添う家族のような存在の家には愛着を持っていただきたい。そんな願いから私たちはお客様ひとりひとりのためだけにデザインをしています。

住宅の性能は目に

見えないところで決まる

-

耐震構造 熊本地震から学んだ「耐震等級3」の重要性。弊社の住宅は耐震等級3以上の設計を推奨させていただいています。なぜなら震度7が2度観測された熊本地震でもほぼ無被害でした。今後の大きな地震に備える家づくりが重要と言えます。

-

床組構造 1階の天井裏に当たる部分の写真。弊社では気密性能を最大限向上させるため、2階は根太を使用しません。気密の悪い住宅や壁内結露が起きている住宅はこのような隙間が原因のひとつです。

-

防水工事 防水工事も絶対に手を抜けません。防水テープにも様々な種類がありますが、弊社ではすべてに劣化が少ないアルミブチルテープを使用。日本住宅保証検査機構の検査も取り入れ、第3の目でチェックを入れています。

-

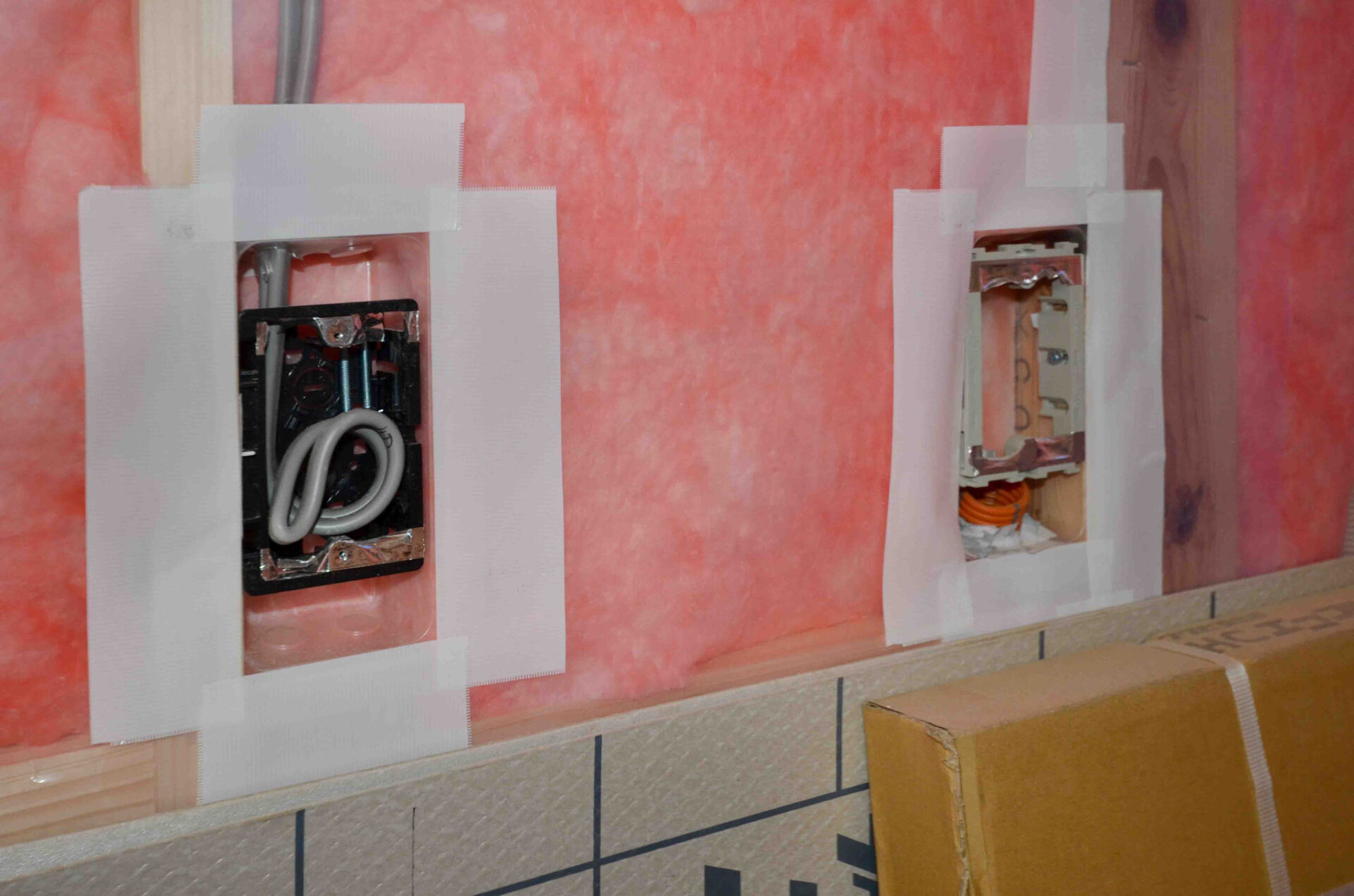

気密工事① 建築中の現場では気密性能を上げるための様々な工夫と技術が集約されています。気密の弱点となる場所を徹底的に潰します。なぜなら高気密と呼ばれるものはどこか一箇所でも手を抜くと、性能をガクンと落とす可能性があるので、この作業は熟練した職人でないとできません。最終的には断熱を入れ終えた段階で防湿シートを使用し完全に内外でバリアを貼ります。

-

断熱工事 弊社では壁内でカビなどが発生することのないよう、透湿性能も兼ね備えた高性能グラスウールを基本使用。ウレタン断熱とは違い、建物が地震などで揺れても断熱が潰され『断熱欠損』に陥ることがありません。ただし施工段階で欠損があると性能ダウンに繋がるため、充填部分はスケールで採寸し、ぴたりとフィットする形で充填します。

-

気密工事② 高気密に100%はありません。どんなに時間と労力をかけても必ず家全体を見るとわずかな隙間がのこります。だからこそ100%にどれだけ近づけるかが施工上重要であり、妥協はできません。作業者ひとりひとりもこの作業がどれだけ大事な作業か意識を持って工事をするよう社内勉強会も欠かさず取り組んでいます。

-

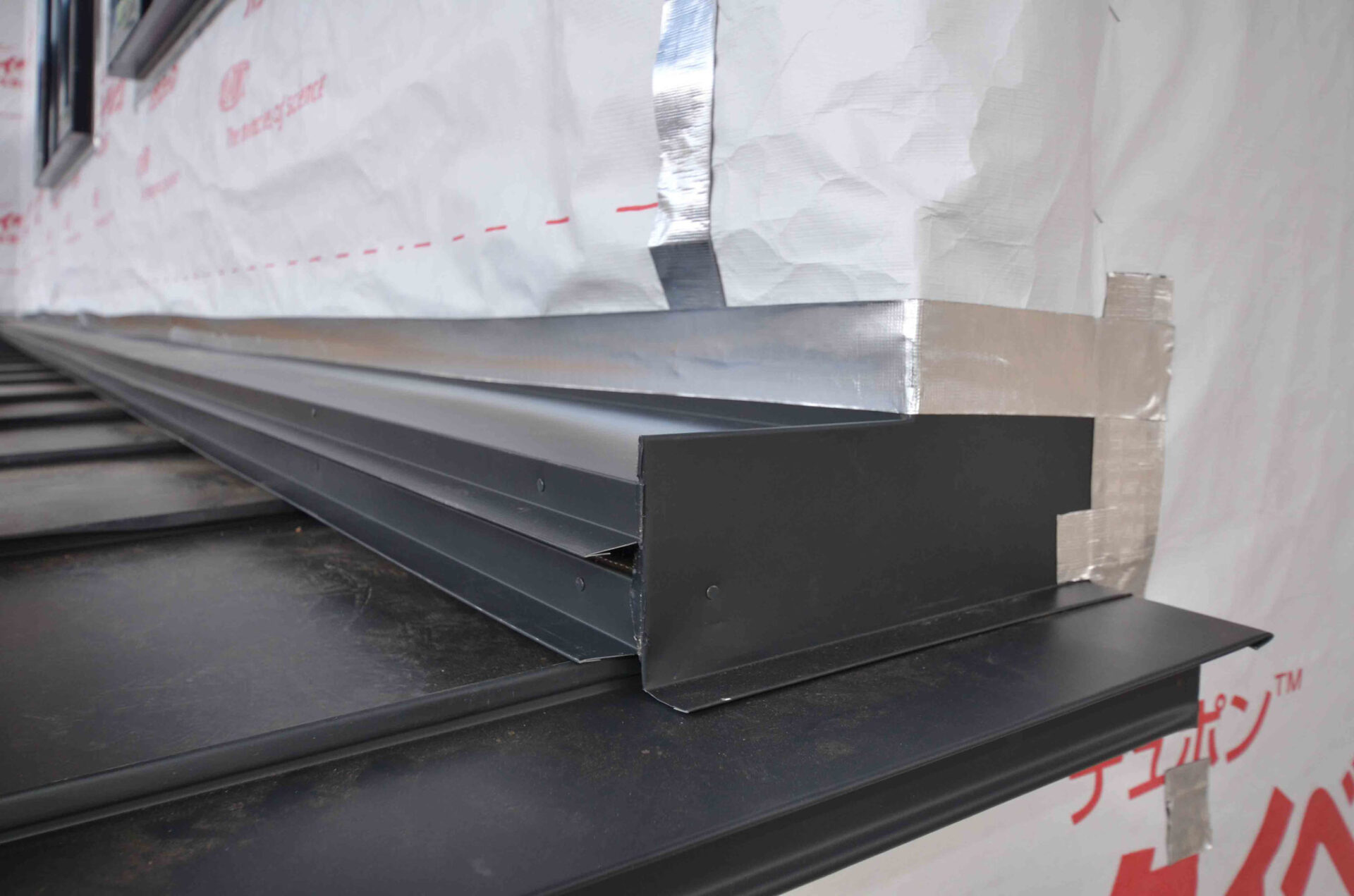

付加断熱工事 軸間断熱105mmを施し、さらに外壁に付加断熱105mmを行なっている写真です。北海道や北欧ではスタンダードに採用されている工法ですが、長野県ではまだ珍しい光景と言えます。私たちの設計では何十年先の新築住宅性能に、劣らないことを目標としています。

-

床下断熱工事 床下の断熱風景。大引間に90mm厚でHGWを充填、さらに根太間に50mm充填。その後防湿シートでバリアをしていきます。弊社では基礎断熱ではなく床下断熱を推奨しています。

-

屋根裏断熱工事 標準で400mmのHGWブローイング施工。意匠上、斜天井をつくる場合にも天井下地を組み400mm以上の断熱層を作ります。真夏の太陽は外壁面より屋根面を最も熱するので、実は断熱層として一番重要なのは天井とも言えます。

リフォーム

リフォームに性能向上

リフォームを検討される方は年々増えています。

これから中古住宅を購入する方、今まで住んでいた家に不満を抱える方、状況は様々ですが、私たちがリフォームを請け負った場合には耐震性能の向上はもちろんのこと、断熱性能のアップも強くお薦めさせていただいています。

今までリフォームと言うと最新設備の導入や間取り変更、表層替えで見た目は綺麗になりますが、住宅のもつ性能には何も変化がありません。

せっかく表層を変えるのであれば、同時に耐震補強・断熱強化をすればコストも安くすみますし、なにより新築住宅同様のスペックまで引き上げることも可能です。

新築住宅ほどの自由度はありませんが、今あるものを最大限活かしたプランニングをご提供致します。

主な施工内容

断熱工事(気流止め)

- 断熱材の内側を冷たい(暖かい)空気が通るので、当然家の中は寒く(暑く)なる。(断熱材が入っていても無意味だと思ってください)

- 冷たい空気と部屋の暖ためられた空気がぶつかることで、壁の中で大量結露が発生し躯体を腐らせ、壁にカビが発生する原因にもなります。

外壁工事+断熱

サッシ工事

耐震改修

水廻り