House【ホームシアター失敗談 “高気密高断熱編”】

最近はwithコロナでなかなか映画館にも行きづらい時代になりましたよね。

私も自宅で映画をそこそに楽しめるようにと、Amazonで機械を買ってシアター空間作りをしてみました。

今回はその”失敗談”をご紹介します。

ホームシアターセットを揃えようとすると、スピーカーの迫力だったり液晶の綺麗さなど、製品のスペックが一番気になるところですよね。私もそこそこ楽しめればいいや派のくせに、無駄なものは買いたくないのでレビューを見ながら揃えちゃいました。

そして用意したものはコチラ

75インチの液晶テレビ SONY/KJ-75X8000H

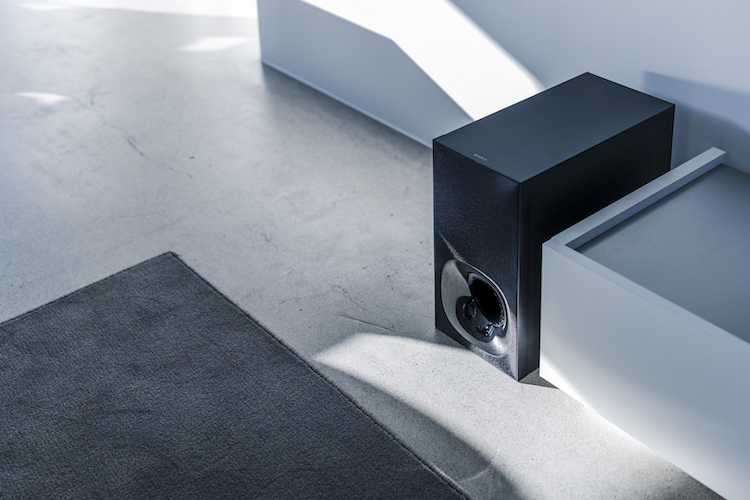

5.1chのホームシアターシステム SONY/HT-RT5

これだけ揃えれば、毎日相当楽しめるんじゃない?と期待を膨らませていたあの日が懐かしいです 笑

仕事が終わり、今夜はガッツリ映画を見ようと帰宅してVODタイムに突入。

オープニングでFOXの軽快なファンファーレが流れた瞬間 “一時停止” です。

迫力ありすぎです!!このときはまだ、感動してめっちゃテンション上がってます。

再開してしばらくすると「子供が起きました」Oh my!

というのも、私の自宅はガチガチの高気密高断熱の省エネ住宅仕様で、なおかつ子供がリビングで寝落ちしたあと、寝室に連れて行くための私のエネルギー節約(省エネ思考なので)のため、リビングに寝室を隣接させたんです。ですが24時間換気のために、建具にはアンダーカットを入れ、部屋と部屋の空気が効率よく行き来できるようにしているんですね。

なので!音漏れがスゴイです。

しかも家事手間を減らすために、これまたリビングに隣接して家事室があり、夜間電力で洗濯乾燥をしたいので、この時間は洗濯機の音が気になります。なので自然とスピーカーの音量を上げたくなるんですよね。

あげくのはてにホームシアターシステムで5.1chなもんだから、迫力ありすぎて子供が起きてしまいました。

もうダメダメですね笑

ホームシアタースピーカーなんて買わずに、そこそこのヘッドフォン買ったほうが良かったです…

最近の住宅の間取りって、吹き抜けがあったりリビング動線を使ったりと、家全体が繋がってることが多いじゃないですか。私の設計でも少ない暖房機で家全体を暖めたい理由と、家のサイズを抑えるためにリビング動線を活用することが多いです。省エネで快適な家づくりを目指した結果とは言え、今回の経験はいい勉強になりました。

今回の反省点

・高気密高断熱住宅を建てる前からホームシアターの趣味を持っていなかったこと。

(そういう趣味があれば間取りを考慮したり、間仕切り壁の中に吸音材を入れたりと対策できます)

・シアタースピーカーを買ったこと(ヘッドフォン買えばよかった)

ですが、皆さんここで勘違いしないでいただきたいのは、今回お伝えしたのはホームシアター目線の文脈でお話しているということです。結局のところ私は、リビングに寝室を隣接させたことや、家事室を設けたことは、シアターセットが夜中使えないことを差し引いても、あり余るほどのメリットを得ているし、今もこの間取りにして本当に良かったなって思っています。心から皆さんにもオススメしたいです!

そして残念な結果に終わったホームシアターセットも昼間は大活用してますよ!!

5.1chの大音量で映画を見たり音楽聞いても、高性能グラスウールによるダブル断熱のおかげで屋外への音漏れも一切ありませんし、室内側でもグラスウールが吸音するので嫌な反響音がしないです。この点はウレタン断熱にはないメリット

住宅というのは様々な尺度で解釈しなければいけませんし、住まい手が変われば全く違う設計を必要とすることがよくわかります。この経験もひとつの糧に、お施主様の趣味やその特徴を最大限活かせるような家づくりを、今後も目指したいと思っています。

この記事を書いた人

- 空間デザイナー

-

1987年生まれ|2級建築士・東京にてショップデザイン専攻

地元長野に戻ってからはグラフィックを扱う企業へ就職するも、空間デザインの世界が諦めきれず、数年後には起業を果たしBlackPepper LLPを設立。軽井沢の別荘建築で現場の経験も積みながら、デザイナーとしての道へと本格的に歩みを進める。2017年6月には株式会社BlackPepperを設立。同社取締役デザイナーとして、主に住宅・店舗設計を手がけている。

一見、住宅と店舗ではかけ離れているような分野だと思えるが、考え方や求められていることが違う分、別視点からの柔軟な発想を両デザインに落とし込むことができている。今もなお両立しているこのスタイルは妥協のない空間づくりへの姿勢の表れであり、今後も理想を描き続けるための核とも言えるだろう。

最新の投稿

Shop2023.12.20Shop【ネイルサロン】

Shop2023.12.20Shop【ネイルサロン】 House2023.11.01House【高性能グラスウールを使った施工にこだわる理由とは?】

House2023.11.01House【高性能グラスウールを使った施工にこだわる理由とは?】 House2023.09.13House【断熱材の誤った認識】

House2023.09.13House【断熱材の誤った認識】 House2023.08.23House【気になる坪単価について】

House2023.08.23House【気になる坪単価について】